Chile, Literatur, 2017

Lina

Meruane

Lina Meruane gilt als eine der profiliertesten weiblichen Stimmen der jüngeren chilenischen Gegenwartsliteratur. 1970 kam sie in Santiago de Chile zur Welt, seit 2000 lebt sie in New York und unterrichtet dort an der Universität. Sie ist zugleich Gründerin und Direktorin des ebenfalls in New York ansässigen unabhängigen Verlags Brutas Editoras.

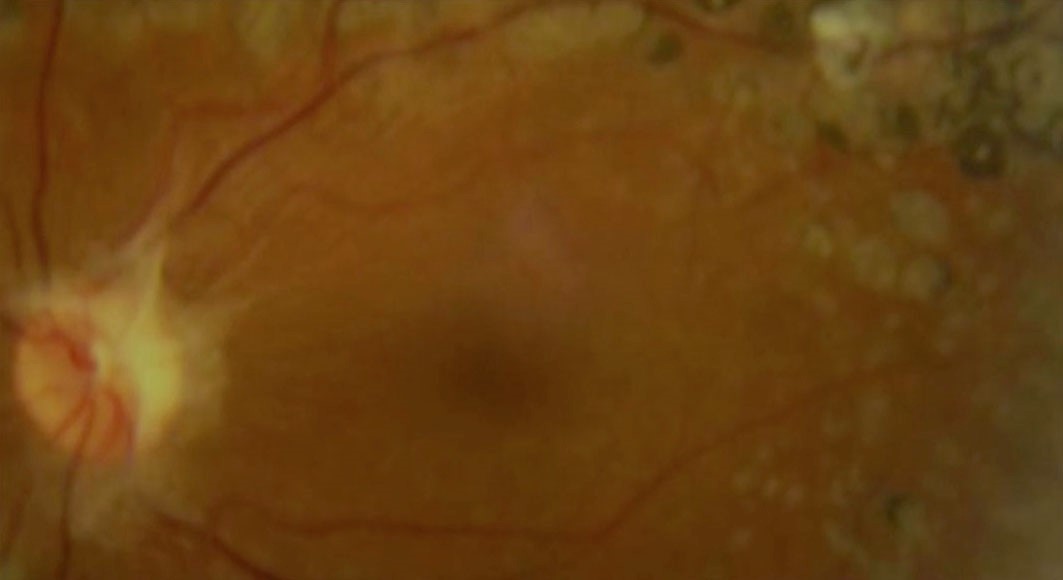

Sie selbst debütierte 1998 mit dem Erzählband „Las Infantas“; inzwischen ist ihr Œuvre auf ein vielgestaltiges Werk angewachsen, das Romane ebenso umfasst wie jüngst Essays zur Palästina-Frage („Volverse palestina“, 2013) oder eine Anthologie zu den Spuren von Aids in der lateinamerikanischen Literatur. „Las Infantas“ kann dennoch als eine Art Schlüsselwerk betrachtet werden, liefert es doch diverse Themen, die sich bis heute in Meruanes Werk wiederfinden: Angelehnt an klassische Märchen für Kinder, kreisen alle Geschichten des Bandes um die Geschicke und Missgeschicke zweier kleiner Prinzessinnen und erforschen somit das Reich der Kindheit, das sich hier allerdings als eine abgründige und trügerische Zone entpuppt. „Grundsätzlich“, so schreibt die Literaturwissenschaftlerin Rike Bolte, „werfen Meruanes Texte die Frage auf, ob das Leben überhaupt Schutzzonen bietet: In allen genannten Werken sind Subjekte in ihrer physischen und mentalen Integrität aufs Spiel gesetzt. (…) Dies wiederum schreibt sich meist in einen postdiktatorischen und schließlich auch postpaternalen oder gar postpatriarchalen Kontext ein.“ So liefert bereits ihr zweiter Roman „Fruta Podrida“ (2008) unterhalb seiner neobarocken, da überbordenden Zeichenhaftigkeit eine dystopische Bestandsaufnahme des chilenischen Nationalkörpers: Vordergründig verhandelt der Roman die Geschichte zweier Schwestern – die eine ist erkrankt an Diabetes, die andere ist Leiterin einer lokalen Frucht-Company – die in einer chilenischen Kleinstadt namens Ojo Seco leben und dort ihren Platz in einer Welt verteidigen müssen, in der das Leben immer stärker von der Biotechné überformt zu werden droht. Der Verfall und Krankheit anheimfallende Körper ist hier also eine Allegorie für und zugleich das Schlachtfeld selbst, auf dem die Konflikte der Gegenwart ausgetragen werden. Meruane entwirft nämlich ein kritisches Bild des chilenischen Wohlstands der Post-Pinochet-Ära. Das Land verfolgt seit Längerem eine neoliberale Wirtschaftspolitik, die sich strikt an globalen Marktmechanismen orientiert. Meruane kontrastiert den gewachsenen Wohlstand mit den daraus ebenso erwachsenden dramatischen Folgen, wenn etwa internationale Firmen im Zuge einer ausschließlichen Merkantilisierung die minimalsten ethischen Standards missachten und somit pervertieren. Gleiches gilt für die Sprache: Auch sie entlarvt Meruane in diesem Roman als ein heimtückisches Werkzeug in den Händen der Mächtigen. Denn wer die Kontrolle über die Sprache besitzt, verfügt über die Macht, das jeweilige System zu verteidigen oder es nach Bedarf zu subvertieren. Und so wie Früchte und Organismen verkommen können, kann auch Sprache verkommen, wenn sie einzig ein Werkzeug in den Händen der Hegemonie darstellt. Mit „Fruta Podrida“ reiht Meruane sich somit ein in jene Riege weiblicher chilenischer Autorinnen, die Ende der 80er Jahre das literarische Terrain betreten haben und über den Umweg des Körpers eine Antwort geben auf die Herausforderungen der lateinamerikanischen Moderne durch die lokalen Effekte weltweiter ökonomischer Ereignisse und Entwicklungen: Die biopolitische Sphäre wird von ihnen re-imaginiert, allerdings in einer Welt, in der die Körper nurmehr jenseits der Kategorie von Geschlecht und Gender zu denken sind. Für ihren dritten Roman „Sangre en el ojo“ (2012) wurde Lina Meruane mit dem Sor Juana Inés de la Cruz Prize geehrt; ein Jahr zuvor hatte die Akademie der Künste in Berlin sie übrigens mit dem Anna Seghers-Preis ausgezeichnet. „Sangre en el ojo“ beginnt mit einem medizinischen Notfall: Eine junge Frau – Lina ist ihr Name, sie lebt als Autorin in New York – erleidet auf einer Party einen Blutsturz im Auge. Fortan ist sie überzeugt, dass sie erblinden wird. Mit dem drohenden Verlust der Sehfähigkeit geht ihr ebenso dringlicher Wunsch einher, sich neu zu verorten. Erst zieht sie mit ihrem Freund zusammen in eine gemeinsame Wohnung, dann reist sie mit ihm zu ihren Eltern nach Chile – sprich: alte und aktuelle Beziehungen werden auf die Probe gestellt. Das Sehen wird in diesem Roman zu einer Metapher für das Sein – aber auch für die Sprache und damit zugleich für das Schreiben als Akt der möglichen Transformation. Die Frage, wer bin ich, stellt sich der Protagonistin nämlich nicht allein körperlich, sondern auch kulturell. Identität wird hier wortwörtlich am Schnittpunkt untersucht: am Schnittpunkt zwischen Sehen / Nicht-Sehen, sprich: Wissen / Nicht-Wissen – und am Schnittpunkt von Herkunft und Individualität. Lina wächst nämlich nicht nur zweisprachig auf mit Englisch und Spanisch, sondern heißt eigentlich Lucina, verleugnet aber als Autorin diesen Teil ihres Selbst. Der Roman – nicht zuletzt das Protokoll einer weiblichen Indignation – geriert sich entsprechend als eine atemlose Kaskade von Kürzestkapiteln, in denen der Ich-Erzählerin, die wortwörtlich außer sich gerät, manchmal gar die Sätze versagen. Für „Sangre en el ojo“ gilt insofern, was für alle Texte dieser Autorin gilt: Ihre äußerst kunstvolle Prosa ist messerscharf, ja teils ätzend in ihrer Präzision, zugleich aber durchlässig und porös wie die Welt, die sie beschreibt.

Text: Claudia Kramatschek

Zungen voller Wörter. Reportage. Übersetzung: Ulrich Kunzmann und Alina Neumeyer. In: Lettre International 112. Berlin 2016.

Rasierklingen. Erzählung. Übersetzung: Catalina Rojas. In: Alba Berlin. Lateinamerika lesen. Zweisprachige Literaturzeitschrift. Ausgabe Nr. 8. Berlin 2015.

Blut im Auge. Romanfragment. Übersetzung: Rike Bolte. In: Argonautenschiff. Jahrbuch der Anna-Seghers-Gesellschaft. Ausgabe Nr. 12. Mainz/Berlin 2012.

Pik-Dame. Erzählung. Übersetzung: Catalina Rojas. In: Michi Strausfeld (Hg.), Schiffe aus Feuer. 36 Erzählungen aus Lateinamerika. S. Fischer Verlag. Frankfurt 2010.